2017/09/05 23:51

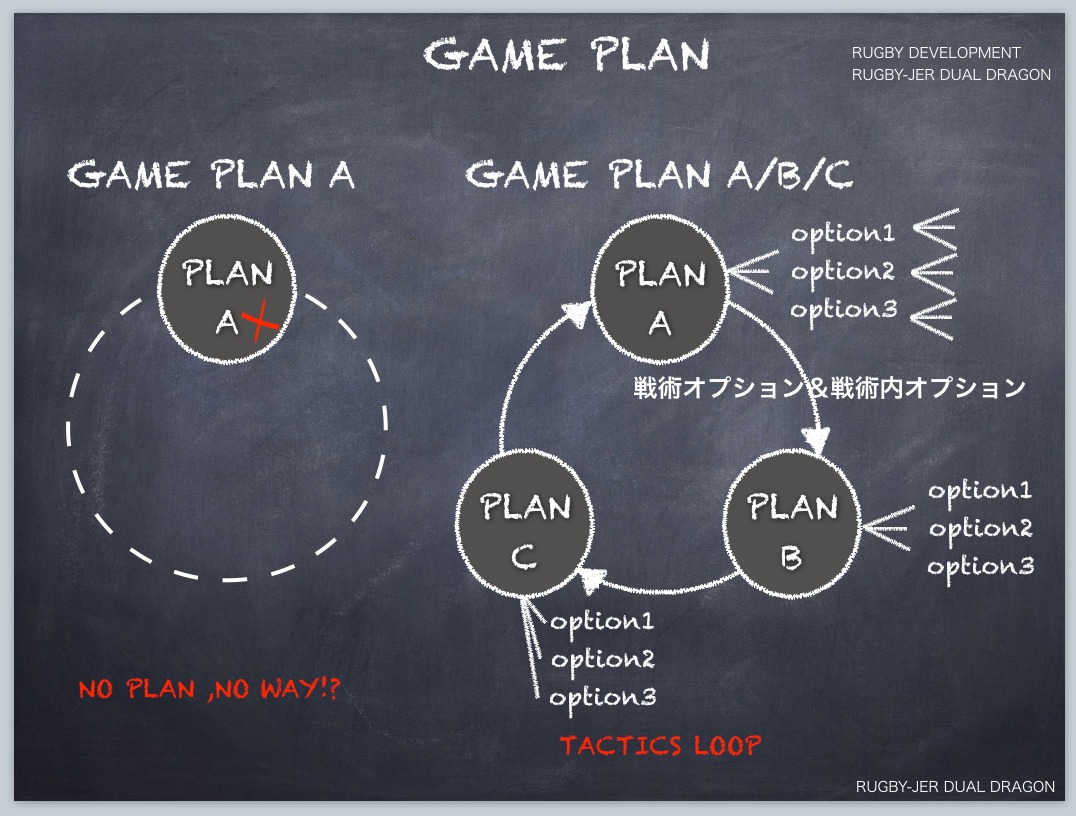

考えると「戦術オプションと戦術内オプション」とに大別できる。

例えば、戦術オプションとは、ポッド、シェイプというもの。

戦術内オプションというのは、その戦術における裏と表のプレイと考えると簡単に理解できる。

戦術が一つだと、ゲーム分析などにより簡単に対策が打たれる。戦術内オプションもなければ、さらに、砕け散るのを待つことになる。

戦術が二つ以上だと、仮に対策をとられても、プランBに移行することで、その時点では、対応されるのに時間がかかる。対応されはじめると、次の戦術(プランC)、あるいは、元の戦術(プランA)へと移行する。

戦術ループといういい方をしているが、「戦術を変える」といういい方が多い。

戦術内オプションは、しっかり機能的な役割が付与されており、どのプレイを選択、意志決定するがプレイヤーに委ねられている。これは、全てのプレイヤーの意志決定といえる。戦術のオプションは、ゲームメーカーの意志決定と言える。

この様に戦術を考えることは、プレイヤーの機能的役割を付与し、意志決定を委ねることであり、そのためのコーチングを考え、スキル、ドリルを考えることになる。

戦術が単調であれば、プレイヤーの意志決定を奪い、考えることを奪い、行動することを抑制してしまうかもしれない!?

coaching 2.0

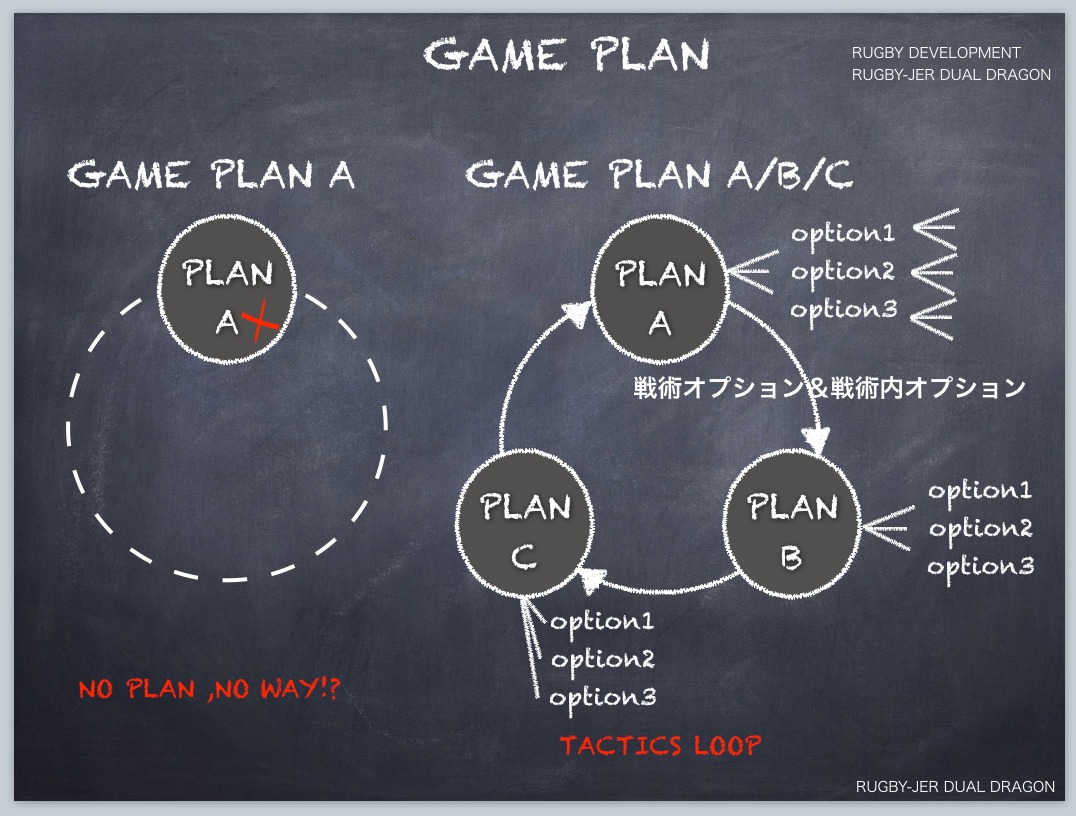

戦術が二つ以上だと、仮に対策をとられても、プランBに移行することで、その時点では、対応されるのに時間がかかる。対応されはじめると、次の戦術(プランC)、あるいは、元の戦術(プランA)へと移行する。

戦術ループといういい方をしているが、「戦術を変える」といういい方が多い。

戦術内オプションは、しっかり機能的な役割が付与されており、どのプレイを選択、意志決定するがプレイヤーに委ねられている。これは、全てのプレイヤーの意志決定といえる。戦術のオプションは、ゲームメーカーの意志決定と言える。

この様に戦術を考えることは、プレイヤーの機能的役割を付与し、意志決定を委ねることであり、そのためのコーチングを考え、スキル、ドリルを考えることになる。

戦術が単調であれば、プレイヤーの意志決定を奪い、考えることを奪い、行動することを抑制してしまうかもしれない!?

coaching 2.0